強化された協力

| 欧州連合 |

欧州連合の政治 |

議会

|

閣僚理事会

|

欧州理事会

|

委員会

|

裁判所

|

他の機構

|

政策と課題

|

外交

|

選挙

|

法

|

欧州連合における強化された協力(きょうかされたきょうりょく、別称: 高度化協力[1]、強化された協力手続[2]、英語: Enhanced Cooperation)とは、加盟国のうち3分の1以上が欧州連合の枠組みにおける分野で統合や協力を行うことができる措置。欧州連合条約の第20条において規定されている。強化された協力が適用された場合、当該分野での統合や協力を望まない加盟国はその政策に加わる義務を負わないことになっている[3]。2017年10月時点で離婚法(英語版)のほか[4]、欧州統一特許(英語版)[5][6]、欧州検察局(英語版)、および欧州連合金融取引税(英語版)に適用されている[7]。

経緯

強化された協力はアムステルダム条約において、欧州共同体と警察・刑事司法協力の分野で導入されたものであった。ニース条約ではその仕組みを単純化し、強化された協力の設定に対する反対を禁止した。また防衛に関する案件を除いて、共通外交・安全保障政策分野にも導入された[8]。その後、リスボン条約において防衛に関する案件にも適用されることになった[8]。

適用

強化された協力は、すべての欧州連合加盟国のうち最小で3分の1の国が欧州連合の枠組みにおいて協力することを認めるものである。これによって当事国は強化された協力の適用されないもの以外の分野よりも、異なるスピードで、また異なる目標に向かって行動することができるようになる[8]。強化された協力はある提案に対して、ある1つの加盟国あるいはその案への関与を望まない少数派の拒否権によって成立しないという停滞状態を打開するために設定されたものである[3]。ただし基本条約で認められた範囲を超えた権限の拡大については許容されるものではなく、通常の手続きでは目的が達成できない場合の最後の手段としてのみ適用が可能である。また欧州連合の加盟国に対して不当な扱いをすることや、欧州連合が排他的権限を行使する分野を含むことは禁じられており、基本条約の目的を促進しなければならないものである[8]。

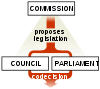

強化された協力には、欧州連合の加盟国のうち3分の1以上の国と欧州委員会が適用を求めることになっている。欧州委員会が提案を受けたのち、その案を進めるためにはすべての加盟国による条件付多数決での承認を受けなければならない[3]。

離婚法

2010年までに強化された協力が活用された唯一の事例が離婚に関する法令である[3]。欧州連合の域内で越境離婚の事例が増加していることを受けて、域内において国際結婚した夫婦の離婚についての問題を解決するための共通の規定が提案されていた。ところがスウェーデンは、リベラルな離婚法が損なわれることを恐れてその規定案に対して拒否権を行使した。離婚法は欧州連合の加盟国ごとでその性格が異なっており、北欧諸国ではリベラルなものである一方で、マルタでは離婚を認めていないなどの保守的なものがある。スウェーデンによる成立阻止を免れて共通規定の導入ができるようにするために、2008年7月にオーストリア、フランス、ギリシャ、ハンガリー、イタリア、ルクセンブルク、ルーマニア、スロベニア、スペインの9か国が強化された協力の適用を求めた。この動きにベルギー、ドイツ、リトアニア、ポルトガルも加わることを検討した[9]。

2008年7月25日の司法相らによる会議で9か国が強化された協力の適用を模索することが決まり、同月28日にフランスを除いた8か国が欧州委員会に規定案を作成するよう求めた[9][10]。2010年3月24日に欧州委員会が離婚に関する法案を正式に提示すると、ブルガリアが前述の9か国と合流して協力の適用に向けて取り組むことになった[11]。ギリシャがこの動きから離脱する一方で、2010年5月28日にはベルギー、ブルガリア、ドイツ、ラトビアが正式に加わった[12][13]。

2010年6月には欧州議会が法案を承認し[13]、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、フランス、ドイツ、ハンガリー、イタリア、ラトビア、ルクセンブルク、マルタ、ポルトガル、ルーマニア、スロベニア、スペインの14か国が強化された協力の適用に向けて協議することになった[14]。同年7月12日には理事会も強化された協力を進めることを承認した[4]。

批判

強化された協力は加盟国ごとで統合の段階を多様なものにするという考え方に反対する立場から批判されており、議長国を務めていたフランス政府筋は「強化された協力はこれまでに実施されたことがなく、きわめて微妙な話だ。一部の加盟国ではほかの国よりも統合が進むことになり、それは必ずしもわれわれが求める欧州連合の姿ではない」とした[3]。ニース条約が協議されていた2002年にはリベラル系の欧州議会議員ニック・クレッグが強化された協力について、欧州連合の根幹を揺るがすものだと非難していた[13]。

脚注

- ^ 庄司 2015, p. 10.

- ^ “EU関連用語集”. 外務省 (2018年11月13日). 2019年8月10日閲覧。

- ^ a b c d e Vucheva, Elitsa (2008年7月24日). “Divorce rules could divide EU states” (英語). EUobserver.com. 2010年7月17日閲覧。

- ^ a b “Enhanced cooperation on binational divorce” (英語). Europolitics (2010年7月12日). 2011年7月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年7月17日閲覧。

- ^ “Regulation 1257/2012”. 欧州連合官報 L 361/1. (2012-12-31). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:EN:PDF 2013年2月9日閲覧。.

- ^ “Council Regulation 1260/2012”. 欧州連合官報 L 361/89. (2012-12-31). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0089:0092:EN:PDF 2013年2月9日閲覧。.

- ^ “Financial transaction tax: Council agrees to enhanced cooperation”. 欧州連合理事会 (2013年1月22日). 2019年8月10日閲覧。

- ^ a b c d “Europa Glossary: Enhanced cooperation” (英語). EUROPA. 2010年7月17日閲覧。

- ^ a b Goldirova, Renata (2008年7月25日). “Two-speed Europe may emerge over divorce rules” (英語). EUobserver.com. 2010年7月17日閲覧。

- ^ “EU members look to marry up their divorce laws” (英語). Earth Times (Deutsche Presse-Agentur). (2008年7月28日). http://www.earthtimes.org/articles/news/221945,eu-members-look-to-marry-up-their-divorce-laws.html 2010年7月17日閲覧。

- ^ “EU moves to clarify divorce laws” (英語). BBC News (2010年3月24日). 2010年7月17日閲覧。

- ^ “Three more EU Member States back cross-border divorce law pact” (英語). EUbusiness (2010年5月28日). 2010年7月17日閲覧。

- ^ a b c Pop, Valentina (2010年6月1日). “Twelve EU states inch closer to common divorce rules” (英語). EUobserver.com. 2010年7月17日閲覧。

- ^ “European nations seal divorce law pact” (英語). EUbusiness (2010年6月4日). 2010年7月17日閲覧。