愛染明王

愛染明王(あいぜんみょうおう 梵: rāgarāja[1])は、仏教の信仰対象であり、密教特有の憤怒相を主とする尊格である明王の一つ。愛染王とも[1]。

概説

金剛薩埵(Vajrasattva)の化身で、通常は17尊、時に37尊を眷属とする[1]。

異名

『覚禅鈔』には、愛染明王の異名として「吒枳王」を挙げ、『妙吉祥平等秘密最上観門大教王経』(大正蔵No.1192)には、吒枳王が「大愛明王」と訳されている。

また『瑜祇経』における“愛染王一字心明”が「ウン・タキ・ウン・ジャク」(吽引 吒 枳 吽引 惹入聲 )とあるので、那須政隆は吒枳明王(Țaki)を愛染明王であるとしている[2][注 1][4]。

密号

愛染明王の密号は『離愛金剛』である[5] [注 2][注 3]。ここでの「離」は生死の業となる因子の煩悩や渇愛を離れる意味で、「愛」は菩提(覚り)の妙果を愛する意味であるので[5]、『離愛金剛』は「愛欲(煩悩)を離れ、大欲に変化せしむ」の意味となる[6]。

尊容と信仰

愛染明王は一面六臂で他の明王と同じく忿怒相であり、頭には獅子の冠をかぶり、宝瓶の上に咲いた蓮の華の上に結跏趺坐で座るという、大変特徴ある姿をしている。その身色は真紅であり、後背に日輪を背負って表現されることが多い。

造像形態としては、近現代の自由な発想に依る描画・造形を除き少なくとも日本においては、前述のとおり座像で顕されることが圧倒的に多く、立像は、彫刻では和歌山県紀の川市の円福寺が所蔵する江戸時代の作例と、山梨県甲斐市の天澤寺山門の二天像(対となるのは摩利支天立像)を成す江戸時代の像、「目黒不動」と通称される東京都目黒区の瀧泉寺本堂安置の像(本尊須弥壇向かって左側の唐破風・防護ガラス付きの龕内に安置。照明も十分でなく礼拝位置からも距離があるため像容は判然としないが、江戸初期は下らない時期の作とされる)が知られる[注 4]。

また、『瑜祇経』第五品に記される偈頌(げしゅ)である「衆星の光を射るが如し」の部分を再現した天に向かって弓を引く容姿の造像も存在し、高野山金剛峯寺に伝えられる「天弓愛染明王像」や、京都府木津川市山城町の神童寺像、山梨県甲州市塩山の放光寺像などが著名である。更には、日蓮筆と伝える「愛染不動感見記」の馬に乘る八臂像や、両頭など異形の容姿で描かれた図像も現存する。

愛染明王信仰は「恋愛・縁結び・家庭円満」などをつかさどる仏として古くから行われており、また「愛染=藍染」と解釈し、染物・織物職人の守護仏としても信仰されている。さらに愛欲を否定しない[8]ことから、古くは遊女、現在では水商売の女性の信仰対象にもなっている。

日蓮系の諸宗派で祀られる「大曼荼羅御本尊」では、題目「南無妙法蓮華経」の右側に不動明王の種字「カーン」が、左側に愛染明王の種字「ウーン」が配置されている。また寺院の本堂では「三宝尊」の周囲に配置される仏・菩薩・祖師像などと並び、不動明王像と相対して愛染明王像が配置される。

なお日蓮の曼荼羅における不動明王は生死即涅槃を表し、これに対し愛染明王は煩悩即菩提を表しているとされる。

軍神としての愛染明王への信仰から直江兼続は兜に愛の文字をあしらったとも考えられている[9]。

愛染明王の功徳

本誓と功徳

いわゆる愛染明王の姿の特徴は、一面三目・六臂で、頭上には獅子の冠を頂き、冠の上には五鈷鉤が突き出ていて、その身は赤色で宝瓶の上にある紅蓮の蓮華座に、日輪を背にして座っている。これらの相が示すその象徴的な意味は以下のようになる。[10]

- 燃え盛る日輪を「織盛日輪」と言い、日輪は仏のもつ無上の浄菩提心を表し、燃え盛る炎は智火が煩悩に基づく執着や愛欲をことごとく焼き尽くし、その「愛染三昧」の禅定が不退転となる仏の勇猛心であることを表している。

- 頭上に獅子の冠を頂き、髪の毛を逆立てて怒髪天を突くさまを表すのは、百獣の王である獅子が吼えるとあらゆる猛獣もすぐに静かになる譬えのように、憤怒の怒りの相と獅子吼によって諸々の怨敵を降伏して、一切衆生を救済することを表している。

- 冠の上に五鈷鉤が突き出ているのは、衆生の本有(ほんぬ)の五智を呼び覚まして、邪欲を捨てさせて正しい方向へと導くことを意味し、愛染明王の大愛[注 5]が衆生の心に染み入り、仏法の真実を体得せしめることを表している。

- 一面三目で身体が赤色であり、その身を五色の華鬘で荘厳する点は、三つの眼は法身と般若と解脱を意味し、世俗面においては仁愛と知恵と勇気の三つの徳を表す。身体が赤く輝いているのは、愛染明王の大愛と大慈悲とがその身体からあふれ出ていることを意味し、五色の華鬘でその身を荘厳するのは、五智如来の持つ大悲の徳を愛染明王もまたその身に兼ね備えていることを意味し、両耳の横から伸びる天帯[注 6]は、「王三昧」に安住して如来の大法である真理の教えを聞くことを表している。

- 六臂として手が六本あるのは、六道輪廻の衆生を救う意味をもつ。また、左右の第一手は二つで「息災」を表していて、左手の五鈷鈴は、般若の智恵の音と響きにより衆生を驚愕させて、夢の如きこの世の迷いから覚醒させることを表し、右手の五鈷杵は、衆生に本有の五智を理解し体得させて、愛染明王の覚りへと到達せしめることを表している。[11]

- 左右の第二手は二つで「敬愛」と「融和」とを表していて、左手の弓と右手の矢(箭)は、二つで一つの働きをするので、この世の人々が互いに協力して敬愛と和合の精神を重んじ、仏の教えを実践する菩薩としての円満な境地に至ることを意味している。また、愛染明王の弓矢は、大悲の矢によって衆生の心にある差別や憎しみの種を射落とし、菩提心に安住せしめることを意味し、そして矢は放たれるとすぐに目標に到達することから、愛染明王への降魔や除災、男女の縁結び[12]における祈念の効果が早く現れることをも表している。

- 左右の第三手は二つで人生の迷いや煩悩による苦しみの世界を打ち払う「増益」と「降伏」とを表していて、左手に拳を握るのは、その手の中に摩尼宝珠を隠し持っていて、これは衆生が求めるあらゆる宝と財産や、生命を育むことを意味していて、右手の赤い未敷蓮華(みふれんげ)は、それらの衆生の財産や生命を奪おうとする「四魔」[注 7][14]に対して、大悲の鞭を打ち振るい、魔を調伏することを表している。

- 愛染明王が座っている紅蓮の蓮華座は、「愛染三昧」の瞑想から生じる大愛の境地を実現させた密教的な極楽浄土を意味していて、その下にある宝瓶は、仏法の無限の宝である三宝を醸し、経と律と論の三蔵を蔵することを表している。また、その周囲に宝珠や花弁が乱舞するのは、愛染明王が三宝の無尽蔵の福徳を有することを意味している。

愛染明王十二大願

更に、愛染明王は一切衆生を諸々の苦悩から救うために十二の広大な誓願を発しているとされ、その内容は以下のようになる。[15]

- 智慧の弓と方便の矢を以って、衆生に愛と尊敬の心を与えて、幸運を授ける。

- 悪しき心を加持して善因へと転換し、衆生に善果を得せしめる。

- 貪り・怒り・愚かさの三毒の煩悩を打ち砕いて、心を浄化し、浄信(菩提心)を起こさしめる。

- 衆生の諸々の邪まな心や、驕慢の心を離れさせて、「正見」へと向かわせる。

- 他人との争いごとの悪縁を断じて、安穏に暮らせるようにする。

- 諸々の病苦や、天災の苦難を取り除いて、信心する人の天寿を全うさせる。

- 貧困や飢餓の苦悩を取り除いて、無量の福徳を与える。

- 悪魔や鬼神・邪神による苦しみや、厄(やく)を払って、安楽に暮らせるようにする。

- 子孫の繁栄と、家運の上昇、信心する人の一家を守って、幸福の縁をもたらす。

- 前世の悪業(カルマ)の報いを浄化するだけでなく、信心する人を死後に極楽へ往生させる。

- 女性に善き愛を与えて良い縁を結び、結婚後は善根となる子供を授ける。

- 女性の出産の苦しみを和らげ、その子のために信心すれば、子供には福徳と愛嬌を授ける。

種字・印・真言

種字

印

- 愛染明王根本印[16]

真言

- オン・マカラギャ・バゾロウシュニシャ・バザラサトバ・ジャク・ウン・バン・コク[18]

- Oṃ mahārāga vajroṣṇīṣa vajrasattva jaḥ hūṃ vaṃ hoḥ[19]

- ウン・タキ・ウン・ジャク (一字心明)[2]

- ウン・タキ・ウン・ジャク・シッジ[20]

愛染明王の起源

平岡龍人は『密教経軌の説く 金剛薩埵の研究』の中で、これを「タキ = 欲(欲の自性)」と、「フン = 憤怒」と、「ジャク = (欲と憤怒の)両者を鈎招し」と訳し、「タキ・フン・ジャク」の真言を「一切世間の全ての有情を欲と憤怒で清める」と訳した上で、この「具徳金剛手」を金剛薩埵の「愛染三昧」の化身で、愛染明王と同様の姿であるとしている[21]。また、栂尾祥雲は『理趣の研究』の中で、『理趣経』の主題である五秘密について触れ、「欲・触・愛・慢」における金剛薩埵の「五秘密の三昧」は愛染明王の姿であるとし、『理趣経』の本尊は愛染明王に他ならないとしている[22]。

愛染明王と不動明王

日本では、この不動明王と愛染明王の両尊を祀る形式が1338年頃に成立した文観の『三尊合行秘次第』[注 9]に始まるとする説がある[23]。この説に基づくならば、現在、広島県にある円光寺・明王院(福山市)[注 10]は、大同2年(807年)に空海が開基したと伝えているが、この寺の境内にある五重塔(国宝)は貞和4年(1348年)に建立され、初層に大日如来を本尊として左右に不動明王と愛染明王を祀っているので、日本におけるその初期の例として挙げることが出来る。ただ、文観自身はこの書を書写したとしており、密教の事相上では『三尊合行秘次第』の本尊となる如意宝珠は特殊な形をしていて「密観宝珠」[24]とも呼ばれ、如意宝珠形の下に五鈷杵を配した舎利塔に仏舎利を入れたものであるところから、これを如意輪観音の三昧耶形であるとして、空海の直弟子に当る観心寺の檜尾僧都実恵や、醍醐寺の開祖理源大師聖宝の口伝にまで遡ろうとする考え方もある[25]。

ちなみに、高野山には空海の請来になる品物を保管している「瑜祇塔」という建造物がある。この名は、愛染明王と同じく『瑜祇経』を典拠としているが、その正式名称は「金剛峯楼閣瑜祇塔」で、高野山真言宗の総本山である金剛峯寺の呼び名は、この「瑜祇塔」に由来する。[26]

寺院

愛染明王は守護尊(明王などの力のある尊挌を脇持や念持仏とすること)として祀られることが多いが、以下のように本尊としている例も存在する。

- 愛染明王を本尊とする寺院

- 愛染堂(勝鬘院)(大阪市天王寺区) - 聖徳太子建立の四天王寺四箇院の一つ、併せて豊臣秀吉奉納の大日大勝金剛を祀ることでも知られている。西国愛染十七霊場 第1番札所。

- 金剛三昧院(和歌山県高野町) - 北条政子所縁の寺。源頼朝の念持仏である愛染明王を祀る。本尊は国の重要文化財で、西国愛染十七霊場 第17番札所。

- 舎那院(滋賀県長浜市) - 本尊は鎌倉時代の作で国の重要文化財。豊臣秀吉が奉献したとされる。

- 愛染院(東京都練馬区) - 本尊の愛染明王像は秘仏。

- 光明山愛染院日曜寺(東京都板橋区) - 地元の染物業者の信仰対象となっている。

- 愛染明王堂(静岡県下田市) - 鶴岡八幡宮寺旧蔵、伝・仏師運慶の作。

- 駒形山妙高寺(新潟県小千谷市) - 源頼朝の家臣田中義房の守護仏とされ、直江兼続も戦勝を祈願したと伝える愛染明王坐像(重要文化財)を本尊とする。像自体は檜の寄木造りで、鎌倉時代の作。

- その他、愛染明王を祀る代表的な寺院

- 西大寺(奈良県奈良市) - 重要文化財の愛染明王像は善円の作。京都御所の近衛公政所御殿を移築した愛染堂に安置。西国愛染十七霊場 第13番札所。

- 久修園院(大阪府枚方市) - 伝・宗覚律師作の高さ6尺(約2メートル)の愛染明王坐像は日本最大級の像例。西国愛染十七霊場 第12番札所。

- 神護寺(京都市右京区) - 重要文化財の愛染明王像は仏師康円の作。

- 神童寺(京都府木津川市) - 天弓愛染像。

- 覚園寺(鎌倉市二階堂) - 愛染堂の愛染明王坐像は鎌倉時代後期の作。

- 長雲寺(長野県千曲市稲荷山) - 重要文化財の愛染明王像は、寛文13年(1673年)京都の仏師久七作。

- 放光寺(山梨県甲州市) - 重要文化財の愛染明王坐像は平安時代の作。天弓愛染明王では日本最古の像と言われる。

- 赤岩寺愛染堂(豊橋市多米町) - 重要文化財の木造愛染明王坐像は、鎌倉時代末期の作とされる。

- 青龍寺本堂右脇陣(高知県土佐市) - 重要文化財の木造愛染明王坐像は、鎌倉時代の作とされる。

- 永安寺(石川県金沢市)- 境内山頂に日本最大級の愛染明王像(約10メートル)6月に柴燈大護摩供養

美術館等

- 細見美術館 - 絹本著色「愛染明王像」(図像として日本最古のもの:12世紀)、平安時代。

- 五島美術館 - 木造「愛染明王像」(伝、鶴岡八幡宮寺旧蔵:1265年以前の作)、鎌倉時代。

- 奈良国立博物館 - 木造「愛染明王像」(重要文化財:1276年、仏師快成作)、鎌倉時代。

- 東京国立博物館 - 木造厨子入「愛染明王坐像」(13世紀-14世紀)&厨子絵、鎌倉時代。

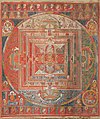

- 根津美術館 - 絹本著色「愛染曼荼羅図」。絹本著色「愛染明王像」(図像:13世紀-14世紀)、後醍醐天皇の宸筆あり。

- MOA美術館 - 絹本著色「愛染明王像」(図像、京都の愛染院に伝来:1327年頃の作)。

- ボストン美術館 - 絹本著色「如来荒神曼荼羅図」。

脚注

注釈

- ^ 木村秀明は『幻化網タントラの諸尊』の中で「吒枳王」を愛染明王であるとしている。[3]

- ^ 『白宝口抄』には「離愛金剛は即ち愛染明王なり」としている。

- ^ 『白宝口抄』(びやくほうくしょう)は『白宝口鈔』とも表記し、13世紀に東寺の観智院・亮禅と宝蓮華寺・亮尊による共著として、真言密教における事相と図像の百科事典であり、167巻からなる。亮禅は西院流の能禅より伝法灌頂を受け、後に東寺の二長者(にのちょうじゃ)をつとめ、1279年には東寺の菩提院の開山となった人物。

- ^ 他に福井県小浜市の円照寺が所蔵する立像があるが、当初は千手観音として造像されたものであることが判明している [7]。

- ^ 一口に「愛欲」と言うが、世俗における愛や欲を密教の智慧の炎である智火によって浄化し、それらが昇華されて仏智に基づく働きとなったものを「大愛」または「大欲」という。なお、ここで言う「大欲」とは、大楽思想で知られる『理趣経』等に説かれるものを指している。

- ^ 両耳の脇から前方に伸びるケープ状の装飾。一般に、身体に掛かる羽衣を天衣と呼び、こちらは天帯という。

- ^ 「四魔」とは、五蘊魔・煩悩魔・死魔・天魔の四つをいう[13]。

- ^ 吒枳はṬaki[2]。

- ^ 『三尊合行秘次第』は、別名『一二寸合行秘次第』ともいう。

- ^ 円光寺は、開基の時の名称は「常福寺」という。

出典

- ^ a b c 真鍋俊照「愛染明王」 - 日本大百科全書(ニッポニカ)

- ^ a b c d 那須政隆『瑜伽大教王経所説の曼荼羅について』(智山学報)、pp.49-50、1937年。

- ^ 「『幻化網タントラの諸尊』曼荼羅の構成尊」、pp.121-122。

- ^ 川崎一洋『大理国時代の密教における八大明王の信仰』(密教図像 第26号)、pp.55-56。

- ^ a b 『密教大辞典』、「愛染明王」、p5。

- ^ 『図説真言密教のほとけ』、「愛染明王」、p137、p140、pp.145-146。

- ^ 福井県立若狭歴史博物館に依る。 2023年5月4日閲覧

- ^ 紀野一義 著「愛染明王」、『十七佛浄土』(光風出版社)、pp218-220。

- ^ 【イチから分かる】直江兼続 「信義ある智将」に残る謎 (3/4ページ) 産経ニュース 2009.5.6

- ^ 『愛染明王(国宝)御由来記・御縁記・御霊験記』(駒形山妙高寺)、pp.3-6。

- ^ それぞれの持物については『愛染明王を彫る』(淡交社)、pp.59-63、pp.96-103を参照のこと。

- ^ 紀野一義 著「愛染明王」、『十七佛浄土』(光風出版社)、p218。

- ^ 榎本正明「魔」 - 新纂浄土宗大辞典

- ^ 紀野一義 著「愛染明王」、『十七佛浄土』(光風出版社)、pp217-218。

- ^ 『西国愛染十七霊場巡礼』(朱鷺書房)、序文pp.3-4。

- ^ a b 『印と真言の本』、学研、2004年2月、p.118。

- ^ 綜芸舎編集部 『梵字入門』 綜芸舎 1967年 p21

- ^ 正木晃『密教の聖なる呪文』ビイング・ネット・プレス、2019年、p162

- ^ a b 坂内龍雄「真言陀羅尼」、平河出版社、2017年4月第30刷、p.210。

- ^ a b 坂内龍雄「真言陀羅尼」、平河出版社、2017年4月第30刷、p.375。

- ^ 『密教経軌の説く 金剛薩埵の研究』(永田文昌堂)、「3、『降三世儀軌における金剛薩埵』」、pp.271-281。

- ^ 『理趣経の研究』(密教文化研究所)、「別冊」、pp.5-11。

- ^ 「『文観著作聖教の再発見』三尊合行法のテクスト布置とその位相」(名古屋大学文学研究科)、p120。

- ^ 「『密教工芸』神秘のかたち」(奈良国立博物館)、p17-図版10、p62-図版10、p63-図版11。

- ^ 『両頭愛染曼荼羅の成立に関する一考察』(印度學佛教學研究:第六十巻第二号)、pp.615-618。

- ^ 『高野山』(総本山 金剛峯寺)、p21。

参考文献

- 那須政隆 著 『瑜伽大教王教所説の曼荼羅について』、智山学報(新第11巻)、昭和12年(1937年)刊。

- 木村秀明 著 「『幻化網タントラの諸尊』曼荼羅の構成尊」、密教学研究(第21号)、1989年刊。

- 川崎一洋 著 『大理国時代の密教における八大明王の信仰』、密教図像(第26号)、平成19年(2007年)刊

- 密教大辞典編纂会 遍 「『密教大辞典』 - 縮刷版 - 」、法蔵館、昭和62年(1987年)刊。

- 田村隆照 著 『図説真言密教のほとけ』、朱鷺書房、1990年刊。

- 平岡龍人 著 『密教経軌の説く 金剛薩埵の研究』、永田文昌堂、平成24年(2012年)刊。

- 静慈園 編 『弘法大師空海と唐代密教』、法蔵館、2005年刊。

- 鍵和田聖子 著 「『両頭愛染明王の成立に関する一考察』金胎不二の図像的表現を中心に」、印度學佛教學研究第六十巻第二号、平成24年(2012年)刊。

- 水原堯栄 著 『邪教立川流の研究』、全正舎書籍部、1923年刊。

- 水原堯栄 著 『邪教立川流の研究』、日本仏教新聞社、昭和33年(1958年)刊。[ 上記の再版本 ]

- 水野堯栄 著 『邪教立川流の研究』、富山書店、昭和43年(1968年)刊。[ 上記の復刊 ]

- 真鍋俊照 著 『邪教・立川流』、筑摩書房、1999年刊。

- 真鍋俊照 著 『邪教・立川流』(ちくま学芸文庫)、筑摩書房、2002年刊。[ 上記の再版本 ]

関連項目

| ||

|---|---|---|

| 基本教義 |  | |

| 人物 | ||

| 世界観 | ||

| 重要な概念 | ||

| 解脱への道 | ||

| 信仰対象 | ||

| 分類/宗派 |

| |

| 地域別仏教 | ||

| 聖典 | ||

| 聖地 | ||

| 歴史 | ||

| 美術・音楽 | ||

| ||

- 表示

- 編集

| この項目は、日本の歴史に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:日本/P:歴史/P:歴史学/PJ日本史)。 |

- 表示

- 編集

この項目は、神道に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(ポータル 神道/ウィキプロジェクト 神道)。 |

- 表示

- 編集