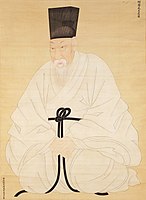

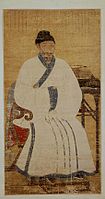

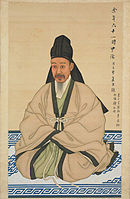

深衣

深衣(shēnyī、しんい)とは、主に春秋戦国時代から漢代の中国で着られた、衽の先を腰に巻きつけて着るワンピース型の衣服。

『五経正義』によれば、衣と裳が繋がり体を深く覆う衣装であるとされており、丈の長い衽の深い衣服であったようである。

細かい形状については諸説あるが、幾つかにまとめることができ、「衽を続けて辺に鉤す」、スリットを開けず、衿を長くしてそれを三角形のようにして背中へ回し、絹の帯で締める。上下を別々に裁断してから、腰まわりで一つに縫い合わせる。上は体にぴったりとして、下の裳はゆったりとし、丈は足の踵に届くか、あるいは地面に引くほどになる[1]。

春秋戦国時代には、男女・貴賤・老若を問わず着用されたようだが、後漢の頃には主に女性服となり、南北朝時代まで踏襲された。

概要

春秋戦国時代の士大夫の身分の人にとっては日常登庁する際の燕服(普段着)であり、一般庶民は吉礼の際に着用した。

『礼記』によれば、ウェストは裳裾の半分の幅で、袖の長さは袖先を折り返すと肘に当たる程度に仕立てるものとされている。上半身と下半身は別仕立てになっており、上半身は比較的タイトで下半身は緩やかであった。

漢代となると、深衣の仕立ては綿入れで全身をすっぽり覆う曲裾袍に引き継がれるが、後漢の頃にはより軽快な直裾袍(襜褕)に押されてだんだんと姿を消していった。

一方、女子の間では依然として人気があり、入廟や繭の収穫の時には深衣を着る決まりであった。この頃のものは、より裾が長く広くなっており、衿先に紐を付けて背で結んで着付けた。

晋代の頃は、完全に女性服となっている。裾を燕尾型に裁断して重ね着するので、裾がひらひらとして色とりどりの旗のように見えた。裳から2本ないし数本の帯を垂らす。

脚注

参考

- 華梅『中国服装史 五千年の歴史を検証する』白帝社